¿Es posible escribir una crónica cuando la emoción te ha derribado como un viento cálido? ¿Se debe narrar lo sucedido cuando has acariciado con la yema del dedo una lágrima que se había dormido en tu piel? ¿Existe la distancia necesaria para contar los hechos cuando tu alma se ha ido en cada canción y no estás seguro de si ha vuelto?

Hay que respirar hondo varias veces, dejar cada latido en su sitio, y abrir la página, recuperar esa noche mágica en que oímos al viejo Dylan tratando de alcanzar el Cielo antes de que cerrasen las puertas. Vivimos tiempos extraños, la gente se ha vuelto loca, y él simplemente está de paso.

“Things have changed” es toda una declaración de intenciones y una carta de presentación que nos llega con una voz de otro tiempo, sorprendentemente renacida, en la que las cimas de ayer emergen de las brumas de hoy. Acostumbrados como estábamos desde hace más de una década a escucharle modular en el estrecho margen de unas cuerdas vocales apresadas por el humo y la oscuridad, el inicio de la noche destella en el escenario con la misma intensidad que los trajes rojos de su banda, fuego que se alza de las brasas siempre encendidas de esta gira interminable que ya dura tanto como las vidas de algunos.

Enseguida, bajo un cielo todavía azul de primavera, la siempre cambiante “It ain’t me babe” se convertiría en uno de los momentos álgidos de las dos horas que teníamos por delante, un agujero de gusano que nos transportó asombrados a las praderas de la Rolling Thunder Revue de 1975, cuando cada concierto era una fiesta y las estrellas caían sobre el escenario. Juguetona y entrañable, carismática e incontestable, fue la piedra de toque para comprobar la ley de oro auténtico de ese Dylan gigantesco que golpeaba sus pies contra el suelo sentado tras el piano. “No nena, no soy yo el que estás buscando”, nos lo lleva diciendo desde el año 1964, se lo dijo a quienes pretendían encasillarle y lo demuestra cada noche reinventándose a sí mismo en una espiral sin fin que algunos dicen que no concluirá hasta el mismo día de su muerte, que por supuesto le llegará en un escenario, o bajándose de uno o antes de subirse a otro.

Yo no lo creo: Dylan mutará miles de veces más después de muerto, de algún modo que quizá ni siquiera él conozca todavía pero en el que sin duda el control absoluto será suyo. Cerrado el período de pleitesía ilimitada a Sinatra que tanto irritó a muchos, ha regresado al camino de infinitas bifurcaciones en el que sus huellas son también la escritura de nuestras vidas aunque él nos advierta que no, que no es él a quien queremos, que no es él a quien necesitamos. Ejemplos de esa constante creación sobre lo ya creado hubo muchos, por no decir casi todos: la visita a “When I Paint my masterpiece” desde un ángulo diametralmente opuesto al original fue quizá una señal de que un día esa obra maestra se nos aparecerá y entonces ya nada será igual; la deconstrucción y recomposición de las piezas que las forman apareció sutilmente en “Scarlet town” y más tangiblemente en “Make you feel my love”; pero la majestuosa vuelta de tuerca de “Like a rolling Stone” no tuvo parangón, recreándose en la melodía y rompiendo deliberadamente el ritmo, con sus suaves descensos y sus explosivas subidas.

No, había que reconocer que ninguna de las muchas, incontables versiones anteriores se parecía a esta. El mapa sonoro de la noche tuvo lugares donde abrazar la vida, ensenadas preciosísimas como “Soon after midnight”, y torrentes musicales como “Thunder on the mountain” (confieso: no la reconocí) con George Receli a un paso de desbocarse con los parches, o “Cry a while”, que ocupó el sitio que desde una semana antes había cedido a “Dignity”.

O qué decir de “Gotta serve somebody”, reformada desde sus cimientos y entregada con un deje punkie que habría firmado sin dudarlo su amiga Patti Smith, escasamente a tres milímetros de lo que podía haber sido una versión surfera, un hito góspel de su maravillosa época cristiana con el que cada visita es una experiencia distinta.

La música para Dylan es una constante elección; como lo es la vida, ya sabes: puedes servir a Dios o al Diablo, pero tienes que servir a alguien. Charlie Sexton, refulgente como un diablillo rojo y centrado en el escenario, desparramaba desde las cuerdas de su guitarra lucecitas funkies, que centelleaban en torno a la voz viajera de Dylan, y Donnie Herron iluminaba tibiamente los espacios a su espalda con la dulzura de la lap steel.

El Maestro ha vuelto con fuerza y también con la capacidad intacta de emocionarnos: “Simple twist of fate” sonó arrebatadoramente dulce, con dos solos de armónica que corrieron el velo de la noche; “Don’t think twice, it’s all right”, solo al piano, con el tenue apoyo del contrabajo de Tony Garnier, detuvo el tiempo, nos hizo atisbar el relieve de la eternidad y en los silencios no se oía más que el propio silencio. No escaseaban los solos de armónica en la noche y uno más llegó a tiempo de elevar la canción a cumbres de las que no hubiéramos bajado nunca.

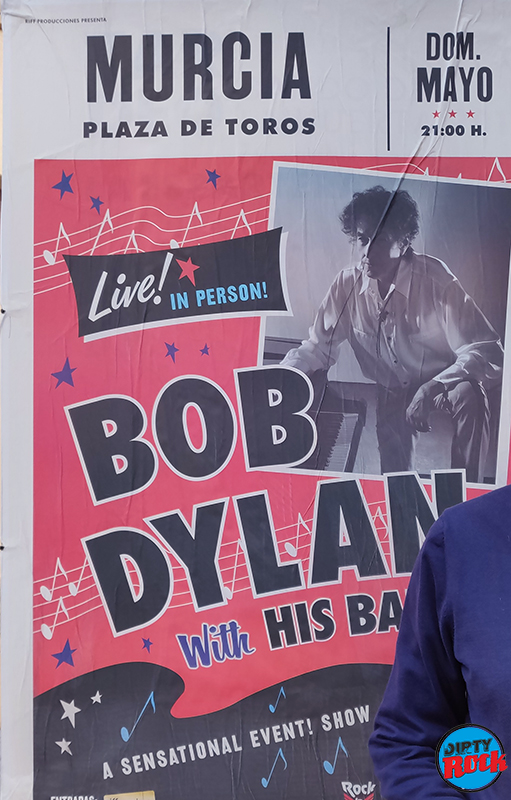

El de Murcia fue un público respetuoso y cómplice, intenso en su emoción contenida, del que Dylan se despidió lanzando besos (sí, lo hizo). Antes de eso rescató de los lejanos sesenta dos diamantes pulidos en nuevas facetas, dos bises esperados con los que surcar las olas del adiós: “Blowin’ in the wind”, siempre en el corazón, estuvo acunado por el violín de Herron, y “It takes a lot to laugh, it takes a train to cry” fue la última oportunidad para captar el mensaje: no quiero ser tu amante, no quiero ser tu jefe, cuando tu tren se haya marchado y lo hayas perdido no digas que no te lo advertí. La noche habría sido redonda si además de las veinte interpretaciones descomunales de su repertorio que nos regaló hubiera cantado “My back pages”, pero, ay, ahora Dylan es mucho más joven, años atrás era más viejo. Qué suerte la suya, qué suerte la nuestra.

Fotos por Juan J. Vicedo

* Hemos querido respetar su deseo de no sacar fotos ni vídeo durante el concierto.