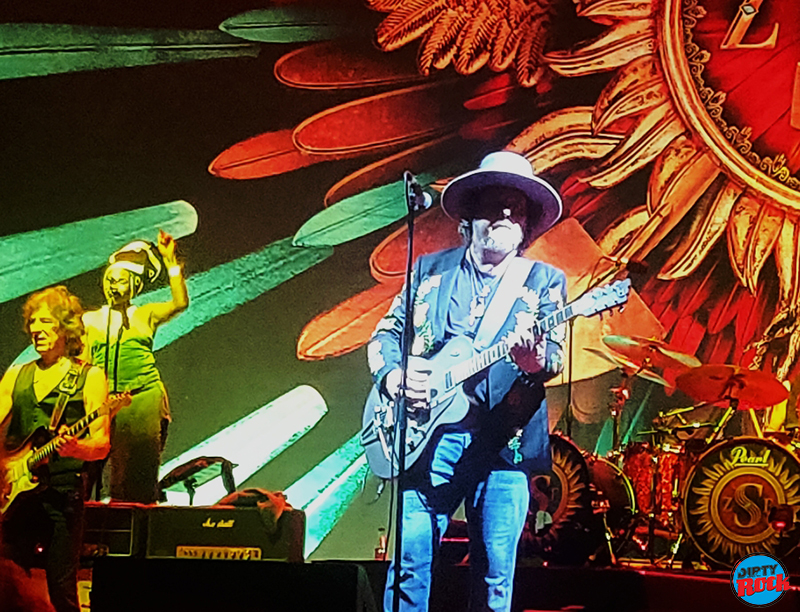

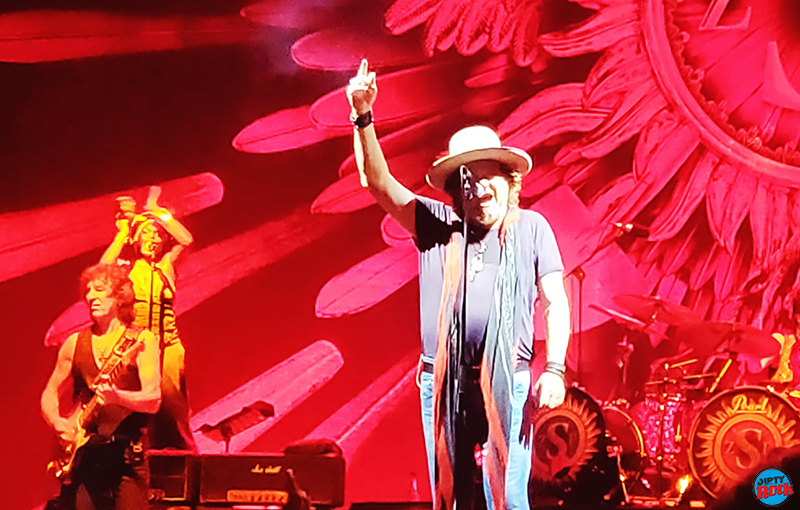

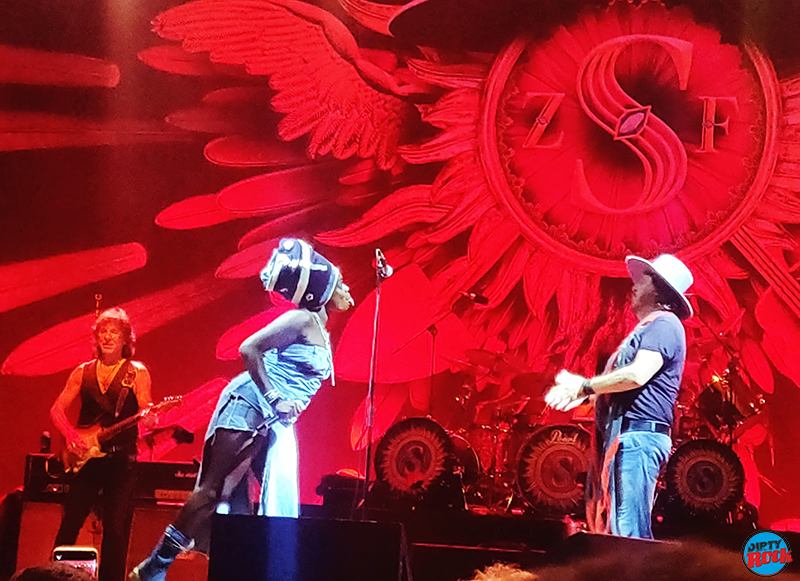

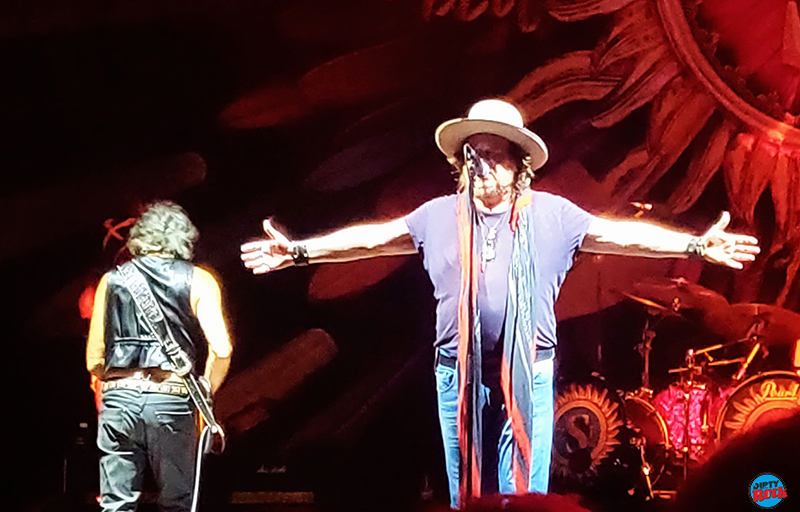

Esta noche se habla italiano. Zucchero, ensombrecido el rostro por su inseparable sombrero, extiende los brazos hacia los fieles de cualquier edad que le vitorean, se abrazan, bailan, saltan. Sucede en la arena, frente al escenario. En la grada apenas hay gente y a los que están se les ve distantes, espectadores complacidos de la fiesta que parece no tener fin.

Es la exaltación de un sentimiento que trasciende fronteras. En la voz de Zucchero todo se rompe y se recompone, trata por igual con el crepúsculo y con el trueno, visita el almario de los espíritus sensibles y la hoguera donde crepita el rock’n’roll, sus canciones son válidas para los solitarios y para los enamorados, para los que se sumergen en los límites de las noches de fiesta, para los que han vivido y los que empiezan a vivir. Siempre hay algo en ellas que no resulta ajeno a quien le escucha.

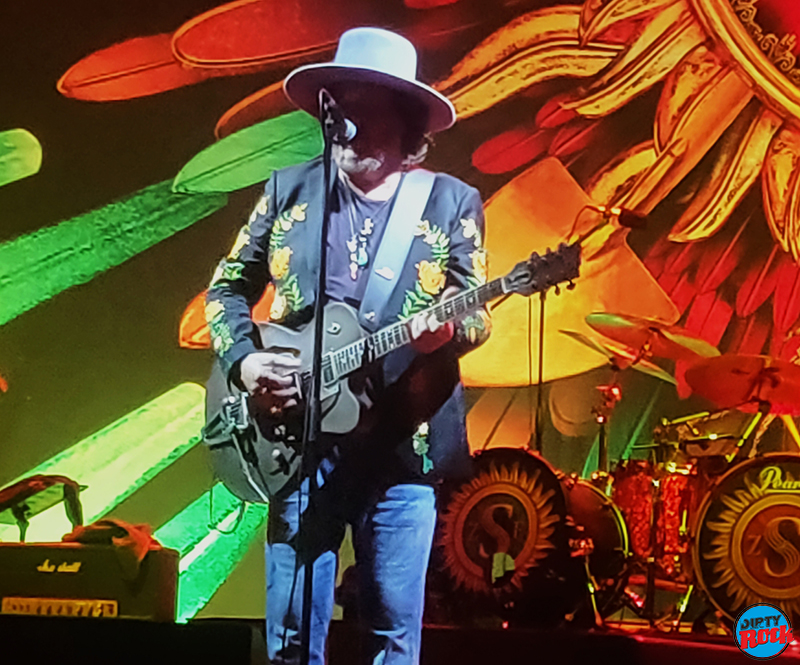

En la garganta de este hombre conviven la apoteosis y la calma, la ópera y el soul, y en la noche de agosto sin estrellas hay sitio para sentir con “Facile”, para moverse con “Baila (Sexy Thing)”, para deleitarse con “Diamante” y gozarlo con “Diavolo in me”, para dejarse arrastrar por tres guitarras sonando al unísono, para adivinar que en los silencios entorna los ojos, para rendir tributo a Pavarotti.

Orondo y sesentón, risueño y familiar, nos dice cosas bellas, en su lengua, la única que le sirve para mantener intacta la emoción, para que sin entenderle del todo le entendamos mejor. En una pausa, sentado, con la guitarra acústica en el regazo, nos habla de eso, del corazón de la canción. Zucchero, el niño de Roncocesi, resultó ser un dios menor, amado por los humanos y por los dioses del Olimpo. Recorriendo el mundo, reparte sus dones de una a otra ciudad.