El último jueves de septiembre no era necesario volar a Keflavik, bastaba tomar el metro a Goya, para que Islandia se hiciera presente: en la música de Sigur Rós. No iba a ser una noche cualquiera, el Wizink había cerrado sus gradas con gigantescos telones negros -solo mancillados con algún aislado anuncio publicitario- y todos nos íbamos a congregar de pie en la pista. Hilos de luz ambarina descendían sobre el escenario todavía vacío.

En la espera un murmullo que no era humano, que no era el habitual de los prolegómenos, se apoderaba de los espíritus y las mentes, un zumbido persistente que se convirtió en música pocos minutos después. No importa qué música sea la que te ofrezca Sigur Rós, en cuál de sus álbumes se aloje: cuando ellos están ante ti la realidad se transforma, los sonidos desbordan la percepción, y crees estar en algún otro lugar, pero no en este mundo.

En ese momento que dura horas participas en un ritual de viaje a los confines cósmicos del silencio y del ruido, al infinito espacio de la melodía que encierra en sí misma el desbordamiento. Todas esas veces que has escuchado en tu casa sus discos son la otra cara de lo que ahora está sucediendo ante tus ojos y tus oídos: la inmersión real en un universo en el que flotas en cada nota, en cada pulso de luz, indisolublemente unida la música al discurrir de los colores, todos los colores de tu mente, todos los colores de Islandia.

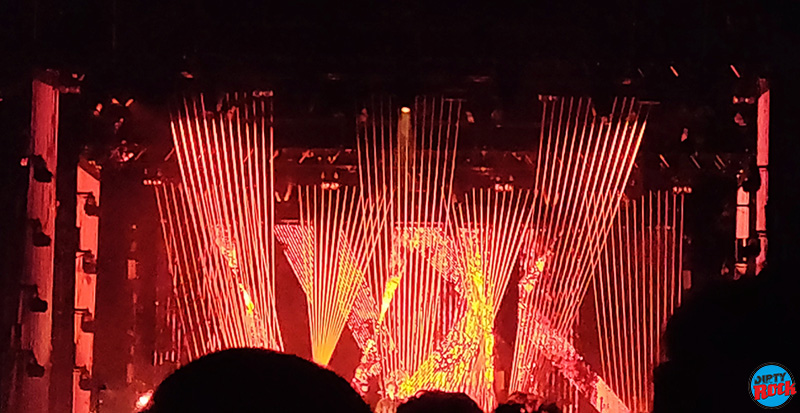

El escenario explota en haces de sonido y estallidos de luz, cortinas boreales y corrientes oceánicas, rostros fugaces, miradas infantiles, y la voz imposible de Jónsi te aquieta por momentos y por momentos te eleva a las alturas. Su arco extrae de las cuerdas de la guitarra el ruido del fondo de los volcanes, un fragor que parece no tener fin, un chirrido que perfora el aire y es solo el preludio de la liberación, del retorno a un mundo mágico en el que del caos se extrae la belleza y en el que la calma y el silencio son el anuncio de la convulsión y el estremecimiento.

Así, entre el fuego y el hielo, entre el cielo y la tierra, durante hora y media te hacen sentir completamente a su merced desde que empiezan, volviendo a aquel disco de hace veinte años, el que por todo nombre mostraba el signo del paréntesis, en el que las canciones no tenían título. Visitan creaciones antiguas y estrenan otras recientes, y cualquiera de ellas está fuera del tiempo, ninguna tiene edad. Han construido a lo largo de décadas una secuencia musical en la que vive oculto algo inexpresable que va más allá de la música. Entonces un rótulo en la gran pantalla te avisa del intermedio. En la media hora siguiente cerrarás los ojos y aunque no lo sepas, eso es Islandia, oleadas de energía te atravesarán en su camino al infinito, luces sin fin brillarán en tus pupilas, la música te llevará a lugares en donde nunca has estado y a algunos a donde no podrás llegar de otro modo.

Y al final, el sonido del bajo, taladrando la noche, y la imparable avalancha desatada desde la batería, derrumbarán todos los muros, y la música se expandirá por todas tus células. Es “Popplagið” y no entiendes lo qué cantan, ni siquiera es islandés, es vonlenska, una lengua que no existe, que solo vive en sus canciones.

De ese modo, viajando en el indescifrable misterio sonoro de Sigur Rós, la noche acaba cuando uno tras otro, Jónsi Birgisson, Georg Hólm, Kjartan Sveinsson, y el batería reclutado para la gira Ólafur Olaffson desfilan abandonando la escena, y solo la vibración de un sintetizador se mantiene por poco tiempo antes de que, definitivamente, se haga el silencio.

Fotos y vídeo por Juan J. Vicedo.